Образы поварни и трапезной северных русских монастырей вызывают особые чувства и у братии, и у паломников. Это места, связанные с укреплением физических сил, обещающие утешение как утомившимся от послушаний отцам, так и уставшим с дороги паломникам.

Татьяна Матасова. МГУ имени М.В. Ломоносова

Уставы русских северных монастырей, кормовые книги обителей, памятники агиографии (житийной литературы), актовый материал и другие источники содержат великое множество деталей, касающихся как собственно организации и состава трапезы и послушаний в поварне («магерне»), так исимволического осмысления пищевой культуры.

Практически все паломники нового и новейшего времени — авторы воспоминаний о посещении Соловецкой обители — довольно подробно сообщают, что именно и в каких обстоятельствах они вкушали в монастырях. В некоторых текстах внимание уделено и особенностям приготовления яств. Эти описания могут дать ценные и подчас уникальные сведения не только о монастырской повседневности, но и о мировоззрении авторов текстов, о духовной обстановке в обителях, в том числе о сомнениях, которые тревожат насельников и паломников, а также о других социокультурных сюжетах.

Что собой представляло само пространство поварни и трапезной северного русского монастыря с символической точки зрения? Как оно отражалось в книжности в контексте базовых образов монастырского бытия?

Средневековый монастырь возникал как место аскетических подвигов, но в ту пору он воспринимался не только постнической «тюрьмой плоти», сколько местом, где возможно подлинное освобождение от грехов и страстей. Монастырь был образом отделённого от мира «вертограда заключенного», райского сада, полного плодоносящих растений, а главное — пищи духовной, в изобилии доступной человеку.

В Священном Писании духовные богатства нередко представлены через образы обильной и ароматной пищи (например, манны небесной или чечевичной похлёбки). В Толковой палее, основанной на библейском повествовании и хорошо знакомой соловецким книжникам, о Сотворении мира говорится: «Едем же убо сказуется пища благовонна и благоприятна разнозрака и воню (здесь: приятный аромат. — Т.М.) подающи. Пища беспечална веселящи умъ и сердце, пища утешениа, покоя, пища упещрениа и несказанно еже насади десница Его...» [1] В данном случае слово «пища» стоит понимать в его возвышенном и не совсем привычном сегодня значении — «блаженство, наслаждение».

Образ Соловецких островов как почти райских, где можно подвизаться монахам, присутствует в житии отцов‑основателей монастыря. Агиограф подчеркивает, что «во отоце Окияна‑моря» можно жить физически, изобильно питаться, поскольку «островъ же тъи древесы различными цветяше, и борием верси горами покровени, и всяко древо имаше, ягодичиа многоразныя бяху, и сосния превеликы соделанию храмов и на вся потребы благостроиныа бяху. Есть же добръ и благоугоденъ к сожитию человечества по всему, во иже пребывати тамо» [2].

Агиограф подчеркивает, что, когда прпп. Савватий и Герман только начинали отшельничать на Соловках, они жили весьма сурово, но вовсе не едва выживали, «землю копающе мотыками, и тем питахуся», а «нужную пищу приимаху и в поте лица, по глаголющему, снедааху хлеб свой. И бе Богъ питая их съ мнозем обилием». В этой цитате подчёркивается не только изначальный удел даже праведных людей «питаться полевою травою, в поте лица... [добывать и] есть хлеб», но и благодать, даруемая Господом через обильную пищу. Говоря о разнообразных послушаниях прп. Зосимы, агиограф снова подчёркивает благословение Господне: святой не только «землю копаху» и «древеса на устрой монастырю сготовляху», но и «рыбную ловитву творяху. Благоугодно бо бе место оно на составление монастыря, и тако от своихъ потовъ и трудовъ кормяхуся».

Именно о необходимости поддержания физических сил думает прп. Зосима, когда на месте, указанном Богом, возводит не только «церквицу малу», но и «трапезку малу по стране церкви присовокупи, — на том месте, идеже лучю света виде неизреченнаго и церковь на воздусе». Позже, по мере роста монастыря — когда «благодатию Христовою и молитвами преподобнаго Зосимы распространяшеся место и собирашася братство, и иереи, приходящу ту, священнодеиствоваху, и диакони, и клирици, и зиздахуся и келиа многы, и поварьницы во довольства, и хлебарница...» — была построена новая трапезная. В Первой Дополненной редакции Жития говорится, что «начаша здати трапезу велию, понеже братство множашеся числом и не бе где вместитися».

Свт. Филипп во время своего игуменства на Соловках построил следующую, воистину огромную трапезную палату — выдающийся памятник русского зодчества XѴI века. Агиограф сугубо подчёркивает значение этого важного дела: ещё больший рост братии и паломников требовал по‑настоящему основательного пространства — «12 сажень внутри» — для вкушения пищи. Потребностями в дающей телесную крепость пище были обусловлены и другие широко известные начинания свт. Филиппа: «сотворение» толкуш и мельниц, устройство садков для рыбы, а также скотного двора на Муксалме.

В чём причина сугубого внимания к добыванию, приготовлению и вкушению пищи? Можно ли это объяснить только лишь тем, что к этому подталкивали непростые природные условия Соловецкого архипелага? Думается, что здесь отразился и искони присущий средневековью в целом и русским землям в частности (и особенно северным!) страх перед голодом. Один из основоположников истории питания как части истории культуры итальянский исследователь Массимо Монтанари справедливо отмечает, что «мы не можем представить себе этот мир всегда страдающим от голода, а вот от страха перед голодом — можем; именно этот страх заставляет лихорадочно поглощать всё, что есть. Те же монахи, если исключить периоды поста, „ели беспорядочно и много“».

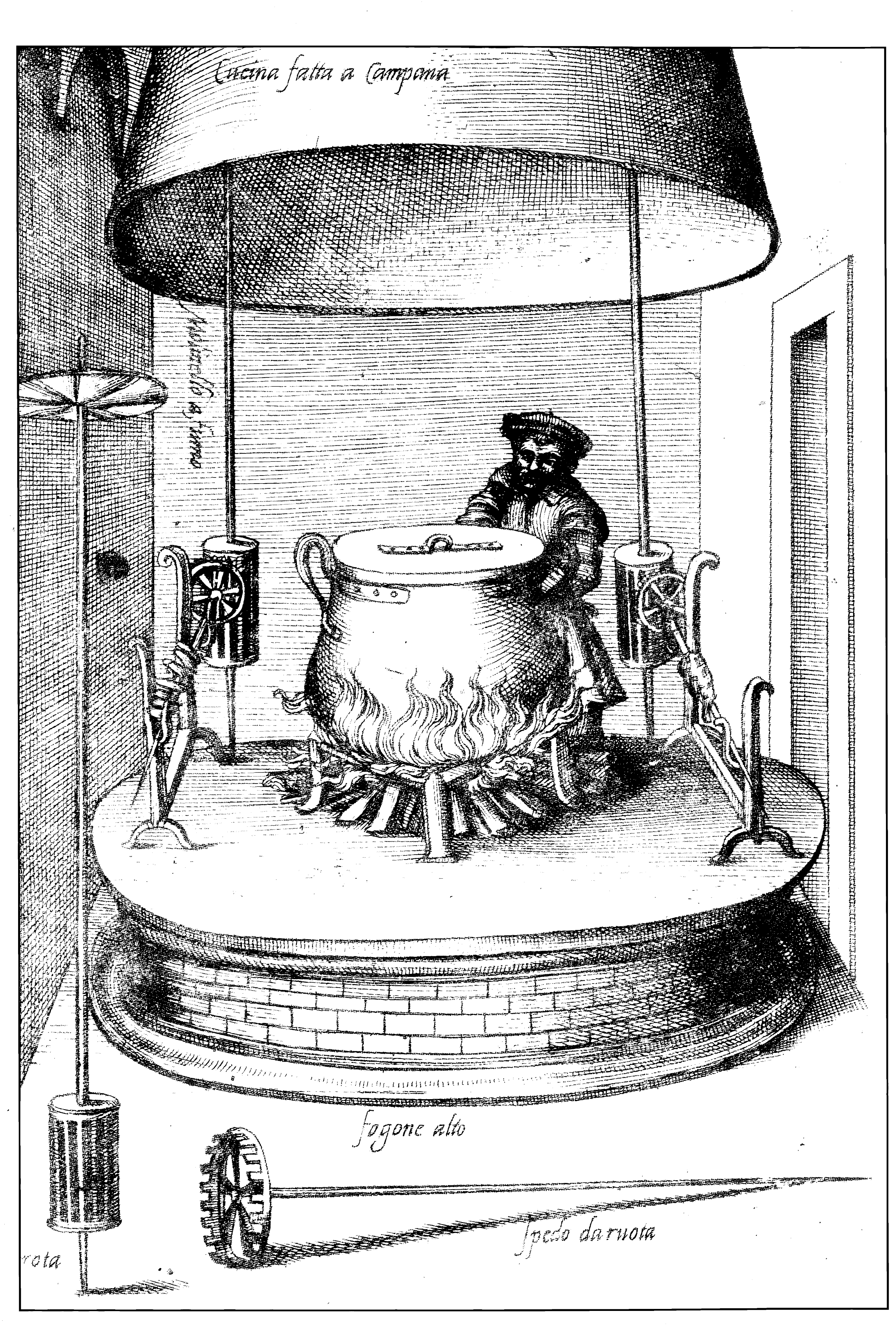

Важно учитывать, что послушание в поварне было одним из самых тяжёлых. Далеко от истины представление, что в поварне нужно было лишь собственно готовить пищу, хотя и сам процесс приготовления блюд на многие десятки (и даже сотни) людей в огромных и тяжёлых котлах — весьма непростое дело, требующее серьёзных физических усилий. Важной задачей было обеспечение поварни водой и дровами, поддержанием в печах огня на нужном уровне, что требовало большой выносливости.

Когда свт. Филипп был новоначальным иноком, его посылали на различные послушания: и в кузницу, и «в хлебню» (пекарню). Там «он не предавался лености, но охотно носил воду и дрова, являясь к богослужению по первому удару колокола». Агиограф подчёркивает, что свт. Филиппу удалось найти тонкий баланс между физическим трудом и духовной жизнью. Именно с послушанием в трапезной связано обретение свт. Филиппом иконы Богородицы, названной «Хлебенной», или «Запечной», поскольку её явление произошло во время выпечки хлеба в печи.

Интересно, что практика участия в регулярной полноценной (а возможно, и обильной!) трапезе основной части братии неизбежно вступала в острое противоречие с идеальным представлением о максимальном воздержании от пищи как важной части аскетической практики. Налаженное в «пищевом» смысле хозяйство способствовало тому, что уже с конца XѴI столетия и позже соловецкие иноки уходили в дальние леса отшельничать и смирять плоть воздержанием в пище.

О некоторых известно, что им удавалось питаться в основном «белым мхом, стёртым с брусникою», а то и вовсе «травою и водою» (или даже «травою и росою»). По преданию, пустынножитель Андрей Соловецкий питался мочёной травой и водой 58 лет. Лишь иногда другие монахи приносили этим сугубым постникам хлеб и просфоры. Впрочем, именно после вкушения просфор аскеты «чувствовали себя здоровыми и радостными», то есть получали духовное и телесное утешение. Впрочем, в повести о пустынножителе Андрее сказано, что и сама мочёная трава была совершенно особенной, чудесной пищей, посланной Богом.

Подобная амбивалентность показывала осознание множественности путей к спасению, подтверждала слова св. Григория Великого, что «грех не в еде, а в аппетите».

Соловецкая трапезная в воспоминаниях паломников

Константин Коковцов, православный христианин по убеждениям и инженер по специальности, приходит в полный восторг от вкушения пищи с богомольцами:

«Не знаю, испытывали ли чувство брезгливости мои немногочисленные сотоварищи по путешествию, которые воспитаны в тех же условных традициях, как и я, но со своей стороны могу смело заявить, что мне не пришлось над собою делать в этом отношении решительно никаких усилий. Здесь, в далекой пустыне Соловецкой обители, среди людей, связанных одной общей идеальной целью, с особенной силой проникает в душу сознание единения, сознание братства людей во Христе. А раз это чувство, самое дорогое для человека, вас охватило — нет более места искусственно привитым понятиям и привычкам».

Люди, разделявшие подобные настроения, подчас проносили сквозь всю жизнь воспоминания о «чудесно выпеченном, необыкновенно вкусном» соловецком хлебе.**

Совсем иначе оценивает трапезу критически настроенный к монастырским порядкам художник В.В. Верещагин:

«Я ел мало, так как все хлебали прямо из миски, а между евшими были и больные... Отнимало аппетит и то, что не евшие из общей миски должны были класть всё на одну и ту же оловянную тарелку и утираться не салфеткой, а очень длинной грязной тряпкой, уже служившей, очевидно, за многими трапезами кому попало. Я ещё, впрочем, ел, но против меня сидевший молодой человек совсем не притронулся к яствам».***

О распространённости подобных ощущений рассуждает как профессионал и врач Фёдоров, относившийся к Соловкам с интересом и скепсисом одновременно:

«Палтус и особенно треска всегда издают более или менее сильный запах... бывающий столь неприятным, что непривычные люди, приехавшие издалека, не только не могут их есть, но даже выносить этого запаха...»****

*Коковцов К. Поездка в Соловецкий монастырь. СПб., 1901. С.47.

**Шергин Б. Добрым людям на услышанье. Поморские рассказы. Былины. Дневники. М., 2021. С.373.

***Верещагин В. На Северной Двине. По деревянным церквам. М., 1896. С.117.

****Фёдоров П.Ф. Соловки. Архангельск, 2003. С.173.

Практически все паломники нового и новейшего времени — авторы воспоминаний о посещении Соловецкой обители — довольно подробно сообщают, что именно и в каких обстоятельствах они вкушали в монастырях. В некоторых текстах внимание уделено и особенностям приготовления яств. Эти описания могут дать ценные и подчас уникальные сведения не только о монастырской повседневности, но и о мировоззрении авторов текстов, о духовной обстановке в обителях, в том числе о сомнениях, которые тревожат насельников и паломников, а также о других социокультурных сюжетах.

Что собой представляло само пространство поварни и трапезной северного русского монастыря с символической точки зрения? Как оно отражалось в книжности в контексте базовых образов монастырского бытия?

Средневековый монастырь возникал как место аскетических подвигов, но в ту пору он воспринимался не только постнической «тюрьмой плоти», сколько местом, где возможно подлинное освобождение от грехов и страстей. Монастырь был образом отделённого от мира «вертограда заключенного», райского сада, полного плодоносящих растений, а главное — пищи духовной, в изобилии доступной человеку.

В Священном Писании духовные богатства нередко представлены через образы обильной и ароматной пищи (например, манны небесной или чечевичной похлёбки). В Толковой палее, основанной на библейском повествовании и хорошо знакомой соловецким книжникам, о Сотворении мира говорится: «Едем же убо сказуется пища благовонна и благоприятна разнозрака и воню (здесь: приятный аромат. — Т.М.) подающи. Пища беспечална веселящи умъ и сердце, пища утешениа, покоя, пища упещрениа и несказанно еже насади десница Его...» [1] В данном случае слово «пища» стоит понимать в его возвышенном и не совсем привычном сегодня значении — «блаженство, наслаждение».

Образ Соловецких островов как почти райских, где можно подвизаться монахам, присутствует в житии отцов‑основателей монастыря. Агиограф подчеркивает, что «во отоце Окияна‑моря» можно жить физически, изобильно питаться, поскольку «островъ же тъи древесы различными цветяше, и борием верси горами покровени, и всяко древо имаше, ягодичиа многоразныя бяху, и сосния превеликы соделанию храмов и на вся потребы благостроиныа бяху. Есть же добръ и благоугоденъ к сожитию человечества по всему, во иже пребывати тамо» [2].

Агиограф подчеркивает, что, когда прпп. Савватий и Герман только начинали отшельничать на Соловках, они жили весьма сурово, но вовсе не едва выживали, «землю копающе мотыками, и тем питахуся», а «нужную пищу приимаху и в поте лица, по глаголющему, снедааху хлеб свой. И бе Богъ питая их съ мнозем обилием». В этой цитате подчёркивается не только изначальный удел даже праведных людей «питаться полевою травою, в поте лица... [добывать и] есть хлеб», но и благодать, даруемая Господом через обильную пищу. Говоря о разнообразных послушаниях прп. Зосимы, агиограф снова подчёркивает благословение Господне: святой не только «землю копаху» и «древеса на устрой монастырю сготовляху», но и «рыбную ловитву творяху. Благоугодно бо бе место оно на составление монастыря, и тако от своихъ потовъ и трудовъ кормяхуся».

Именно о необходимости поддержания физических сил думает прп. Зосима, когда на месте, указанном Богом, возводит не только «церквицу малу», но и «трапезку малу по стране церкви присовокупи, — на том месте, идеже лучю света виде неизреченнаго и церковь на воздусе». Позже, по мере роста монастыря — когда «благодатию Христовою и молитвами преподобнаго Зосимы распространяшеся место и собирашася братство, и иереи, приходящу ту, священнодеиствоваху, и диакони, и клирици, и зиздахуся и келиа многы, и поварьницы во довольства, и хлебарница...» — была построена новая трапезная. В Первой Дополненной редакции Жития говорится, что «начаша здати трапезу велию, понеже братство множашеся числом и не бе где вместитися».

Свт. Филипп во время своего игуменства на Соловках построил следующую, воистину огромную трапезную палату — выдающийся памятник русского зодчества XѴI века. Агиограф сугубо подчёркивает значение этого важного дела: ещё больший рост братии и паломников требовал по‑настоящему основательного пространства — «12 сажень внутри» — для вкушения пищи. Потребностями в дающей телесную крепость пище были обусловлены и другие широко известные начинания свт. Филиппа: «сотворение» толкуш и мельниц, устройство садков для рыбы, а также скотного двора на Муксалме.

В чём причина сугубого внимания к добыванию, приготовлению и вкушению пищи? Можно ли это объяснить только лишь тем, что к этому подталкивали непростые природные условия Соловецкого архипелага? Думается, что здесь отразился и искони присущий средневековью в целом и русским землям в частности (и особенно северным!) страх перед голодом. Один из основоположников истории питания как части истории культуры итальянский исследователь Массимо Монтанари справедливо отмечает, что «мы не можем представить себе этот мир всегда страдающим от голода, а вот от страха перед голодом — можем; именно этот страх заставляет лихорадочно поглощать всё, что есть. Те же монахи, если исключить периоды поста, „ели беспорядочно и много“».

Важно учитывать, что послушание в поварне было одним из самых тяжёлых. Далеко от истины представление, что в поварне нужно было лишь собственно готовить пищу, хотя и сам процесс приготовления блюд на многие десятки (и даже сотни) людей в огромных и тяжёлых котлах — весьма непростое дело, требующее серьёзных физических усилий. Важной задачей было обеспечение поварни водой и дровами, поддержанием в печах огня на нужном уровне, что требовало большой выносливости.

Когда свт. Филипп был новоначальным иноком, его посылали на различные послушания: и в кузницу, и «в хлебню» (пекарню). Там «он не предавался лености, но охотно носил воду и дрова, являясь к богослужению по первому удару колокола». Агиограф подчёркивает, что свт. Филиппу удалось найти тонкий баланс между физическим трудом и духовной жизнью. Именно с послушанием в трапезной связано обретение свт. Филиппом иконы Богородицы, названной «Хлебенной», или «Запечной», поскольку её явление произошло во время выпечки хлеба в печи.

Интересно, что практика участия в регулярной полноценной (а возможно, и обильной!) трапезе основной части братии неизбежно вступала в острое противоречие с идеальным представлением о максимальном воздержании от пищи как важной части аскетической практики. Налаженное в «пищевом» смысле хозяйство способствовало тому, что уже с конца XѴI столетия и позже соловецкие иноки уходили в дальние леса отшельничать и смирять плоть воздержанием в пище.

О некоторых известно, что им удавалось питаться в основном «белым мхом, стёртым с брусникою», а то и вовсе «травою и водою» (или даже «травою и росою»). По преданию, пустынножитель Андрей Соловецкий питался мочёной травой и водой 58 лет. Лишь иногда другие монахи приносили этим сугубым постникам хлеб и просфоры. Впрочем, именно после вкушения просфор аскеты «чувствовали себя здоровыми и радостными», то есть получали духовное и телесное утешение. Впрочем, в повести о пустынножителе Андрее сказано, что и сама мочёная трава была совершенно особенной, чудесной пищей, посланной Богом.

Подобная амбивалентность показывала осознание множественности путей к спасению, подтверждала слова св. Григория Великого, что «грех не в еде, а в аппетите».

Соловецкая трапезная в воспоминаниях паломников

Константин Коковцов, православный христианин по убеждениям и инженер по специальности, приходит в полный восторг от вкушения пищи с богомольцами:

«Не знаю, испытывали ли чувство брезгливости мои немногочисленные сотоварищи по путешествию, которые воспитаны в тех же условных традициях, как и я, но со своей стороны могу смело заявить, что мне не пришлось над собою делать в этом отношении решительно никаких усилий. Здесь, в далекой пустыне Соловецкой обители, среди людей, связанных одной общей идеальной целью, с особенной силой проникает в душу сознание единения, сознание братства людей во Христе. А раз это чувство, самое дорогое для человека, вас охватило — нет более места искусственно привитым понятиям и привычкам».

Люди, разделявшие подобные настроения, подчас проносили сквозь всю жизнь воспоминания о «чудесно выпеченном, необыкновенно вкусном» соловецком хлебе.**

Совсем иначе оценивает трапезу критически настроенный к монастырским порядкам художник В.В. Верещагин:

«Я ел мало, так как все хлебали прямо из миски, а между евшими были и больные... Отнимало аппетит и то, что не евшие из общей миски должны были класть всё на одну и ту же оловянную тарелку и утираться не салфеткой, а очень длинной грязной тряпкой, уже служившей, очевидно, за многими трапезами кому попало. Я ещё, впрочем, ел, но против меня сидевший молодой человек совсем не притронулся к яствам».***

О распространённости подобных ощущений рассуждает как профессионал и врач Фёдоров, относившийся к Соловкам с интересом и скепсисом одновременно:

«Палтус и особенно треска всегда издают более или менее сильный запах... бывающий столь неприятным, что непривычные люди, приехавшие издалека, не только не могут их есть, но даже выносить этого запаха...»****

*Коковцов К. Поездка в Соловецкий монастырь. СПб., 1901. С.47.

**Шергин Б. Добрым людям на услышанье. Поморские рассказы. Былины. Дневники. М., 2021. С.373.

***Верещагин В. На Северной Двине. По деревянным церквам. М., 1896. С.117.

****Фёдоров П.Ф. Соловки. Архангельск, 2003. С.173.

Примечания.

[1] Палея толковая. М., 2002. С.96.

[2] Минеева С.В. Рукописная традиция жития преп. Зосимы и Савватия Соловецких (XѴI–XѴIII вв.) Т.2. Тексты. М., 2001. С.10.

[1] Палея толковая. М., 2002. С.96.

[2] Минеева С.В. Рукописная традиция жития преп. Зосимы и Савватия Соловецких (XѴI–XѴIII вв.) Т.2. Тексты. М., 2001. С.10.

Печатается по: Матасова Т. Соловецкая трапеза // Мир Музея. 2024. №7. С.35–37.

См. также: Русский Афон. Беседа Ксении Сергазиной с Татьяной Матасовой // Мир Музея. 2024. №9. С.20–23.

Гуреев М. Святые Русской Фиваиды // Мир Музея. 2024. №7. С.31–34.

Гуреев М. Silentium // Музея. 2024. №3. С.2–5.

Гуреев М. Дурная бесконечность Соловков // Мир Музея. 2024. №4. С.28–30.

Гуреев М. Святые Русской Фиваиды // Мир Музея. 2024. №7. С.31–34.

Гуреев М. Silentium // Музея. 2024. №3. С.2–5.

Гуреев М. Дурная бесконечность Соловков // Мир Музея. 2024. №4. С.28–30.

На илл.: В монастырских трапезных блюда готовились на открытом огне в огромных котлах. Гравюра из книги о питании Бартоломео Скаппи. Венеция, 1570.